本文系静思斋·于岳原创,转载请注明出处!谢谢!

在我自己划定的经营类别中,徽章大类下有一种较为特殊的品种——“布标”。可不要小看这种常常看起来油渍麻花的破布条,它们的价格之高,十几年前就让我咂舌,有时甚至比一本对应的同学录还贵,我就见过一张布标卖到5W+的。因其在文献方面价值不大,我自然不会为此作太多无谓开销,只是遇到合适的机会时偶当倒爷罢了。其实我也不太能理解它们的价格内涵,或许只是单纯的物以稀为贵外加收藏界的炒作,毕竟这东西当时是个随时更换的消耗品,布质也没那么容易保存,只有少数有心人才会特别把它们保存下来吧。

所谓布标通常来说是指胸标(另外还有胳膊上的,叫臂章,多为部队番号或代号),详细记载有该员的姓名、单位、职级及佩戴年份等信息,亦以红黄蓝三色边框区分将校尉级。通过上面这张桂乃馨将军的照片,可以很清楚地看到它的佩戴位置及内容。貌似层级更高的人士不需要、也不会佩戴布标,比如我好像就没见常公用过这玩意。

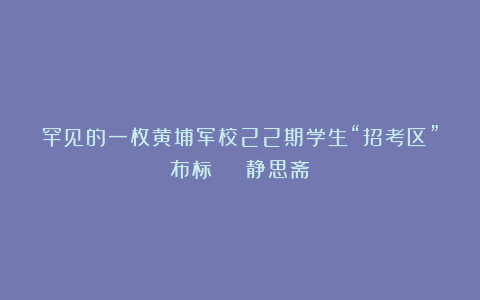

至于黄埔军校的布标,我仅经手过零星几件,均为在校时期配用的(上图打圈的那种,网上有售的某款空白的军校布标,都是假货,切记!)。那天忽然见到一个挺稀罕的,也没多费唇舌,赶紧火中取栗,将其收入囊中。此枚布标上有“陆军军官学校招考二十二期学生第七区”字样,除了入伍生团的之外,这还是我首次见到黄埔生在入校之前配发的相关实物。

除上述统一印制的制式文字之外,布标下面还有一行手写字迹,已被洗的有些褪色,但尚能看清“考取新生,孙丕文”。经查,孙丕文是黄埔22期1总队毕业生,松江省绥阳县人。这个县很有意思,是1939年伪满设立的,同时贵州省也还有个绥阳县(至今存在)。1948年7月,东北的这个绥阳县划归松江省(“我党”的),一个月后即被撤销并入东宁县,即今东宁市绥阳镇。故所谓的“松江绥阳”,存世竟只有一个月!这也难怪,孙丕文是我这里目前收录的该地唯一黄埔生(孙丕文:我第家在东北,绥芬河兴隆该)。

黄埔22期恢复了总队制,而且该期除成都本校之外,未再设置其他分校或分支机构训练学生(装甲兵学校代训的本期战车兵科除外),其招生与此前期别也有所不同,本期或也可以算是抗战胜利后招收的首批学生,因21期的不少人都是在抗战末期入伍的。

本总队大事记从1948年1月5日写起,当日他们在四川双流正式入伍编队,而关于之前的事,几未见人提及,我一时也找不到老兵口述。翻遍整本同学录,终于在其中的《本校简史》的本期概况中找到了一句话:“学生系来自南京、北平、武汉、广州、沈阳、成都、太原、济南、开封、西安各招生区,皆为曾受军训之高中毕业以上学生…”如此来看,当时一共有10个招考区(晚半年的22期2总队是9个,地点也有些变化),但第X区具体对应的是哪,不得而知。以孙丕文的籍贯推测,第七区较大概率是在沈阳或北平。

我另查到南开大学校长张伯苓给北平招考区复函一通,公文上的全称是“陆军军官学校招考北平区办事处”,也没具体提到是第几区。看起来这些招考区工作做得颇为细致严格,还会为此写信到学校核查报考学生的学历。张伯苓信中提到的这位赵国年,未查到其黄埔学籍,应当是名落孙山了,但也算是免于“49年入国军”的窘境(注:本总队毕业于1949年2月),焉知非福…

而孙丕文大概是49年随军撤台了,我没有查到他后事如何,也没见过他其余的遗物,且待日后有更多发现吧。

静思斋 于岳

2024年11月7日